学术动态

李玉琳团队《Immunity》解析心衰脑心轴-神经免疫调控心衰新机制

作者:李国旗 来源自:中国免疫学会 点击数:9228 发布时间:2025-07-24

2025 年 7 月 8 日,首都医科大学附属北京安贞医院李玉琳团队联合广东医科大学心血管代谢病创新中心,在国际免疫学顶级期刊《Immunity》发表题为“Optogenetic vagal nerve stimulation attenuates heart failure by limiting the generation of monocyte-derived inflammatory CCRL2⁺ macrophages”的研究论文。该研究通过光遗传学技术,选择性激活背侧迷走运动核(DVMN)中表达胆碱乙酰转移酶(ChAT)的神经元,精确解析了副交感神经对心脏免疫细胞,特别是CCR型趋化因子受体CCRL2+巨噬细胞的调控机制,揭示了副交感神经通过α7型烟碱型乙酰胆碱受体(α7nAChR)信号通路抑制心脏炎症,从而保护心脏功能的新型神经免疫轴,该论文不仅深化了对心力衰竭发病机制的理解,也为开发更精准的神经调控和免疫治疗策略提供了理论基础。同期《Immunity》杂志配发了题为“Neuro-immune ChATing protects the heart”的特邀评论,重点强调了神经免疫互作在心力衰竭中的重要作用。

心力衰竭(HF)是一种因左心室负荷过重和重塑导致心脏无法满足循环需求的疾病,具有较高的发病率和死亡率。心力衰竭患者常表现为交感神经系统的慢性激活和副交感神经张力的减弱,尤其是迷走神经传出活动的下降。虽然交感神经过度活跃的机制及其临床干预手段(如β受体阻滞剂)已有较深入研究,但副交感神经功能的具体作用及其在心力衰竭中的机制尚不清楚,部分原因在于传统迷走神经刺激技术无法选择性激活迷走神经的传出纤维,限制了对副交感神经功能的精准研究。免疫系统,尤其是心脏巨噬细胞,在心力衰竭及其疾病进展中起关键作用。尽管交感神经对心脏及脾脏炎症的调控已有报道,副交感神经在调节心脏炎症和心力衰竭结局中的作用仍未被充分阐明。

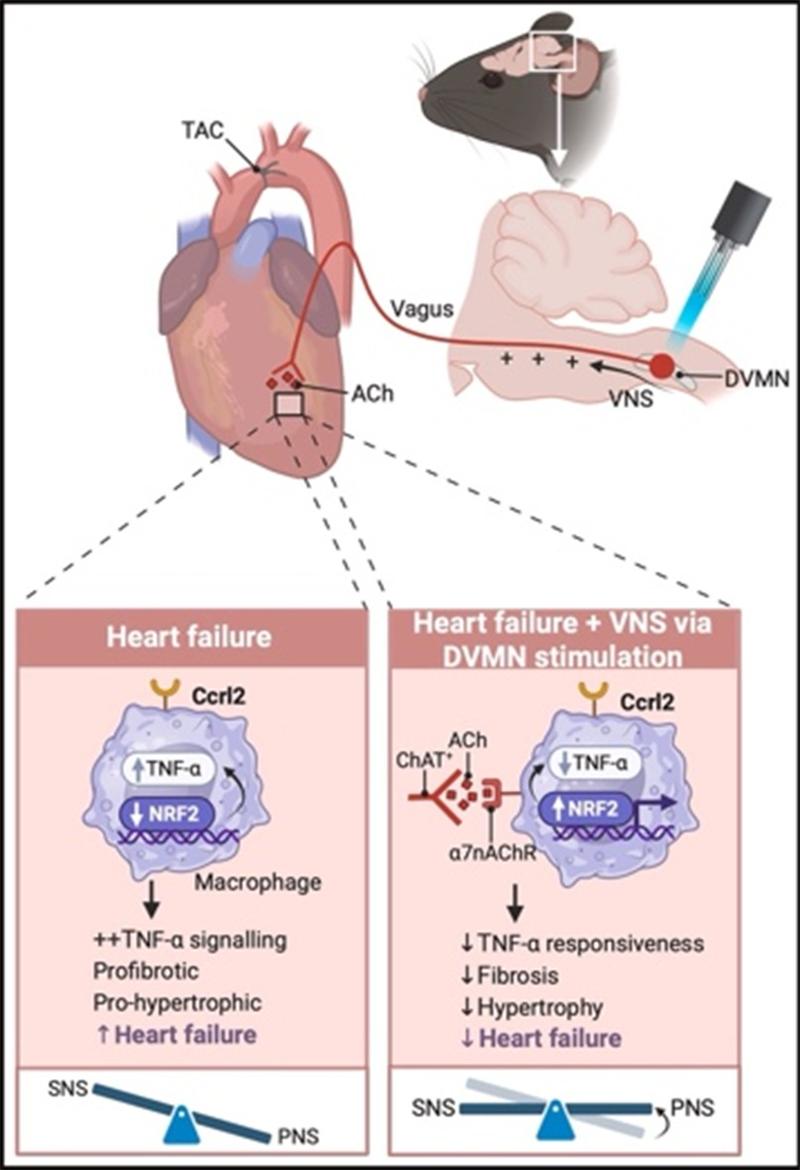

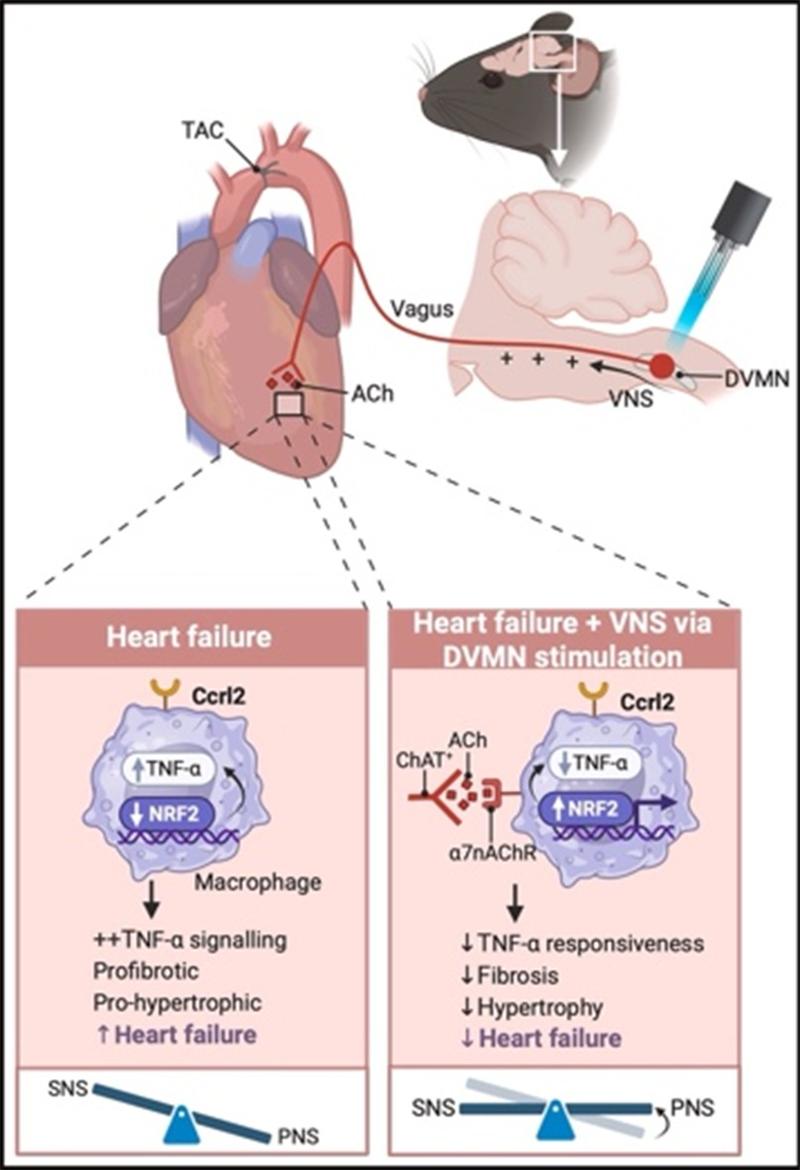

图:通过光遗传学激活DVMN中的ChAT⁺神经元可抑制心力衰竭,其机制是通过α7nAChR–NRF2通路抑制CCRL2⁺巨噬细胞中的促炎功能

研究团队利用光遗传学方法选择性激活延髓背侧迷走运动核(DVMN)中ChAT+的神经元,有效提升了迷走神经活性,从而抑制心衰。该作用通过迷走末梢作用于心脏中CCRL2+非经典巨噬细胞的α7nAChR受体信号通路,抑制其促炎症、促纤维化和促凋亡的病理作用,从而抑制心衰形成,揭示了副交感神经-免疫轴在心力衰竭中的关键调控作用。

进一步,在临床心力衰竭患者中发现迷走神经神经活性显著下降,伴随血浆乙酰胆碱水平降低和心脏中ChAT+神经元减少。通过基因组关联分析,确认了CHRNA7基因(编码α7nAChR)与心力衰竭的相关性,并证明激活α7nAChR能有效抑制CCRL2+巨噬细胞的炎症反应。因此,作者提出了包括靶向神经调控、药物激动α7nAChR受体以及生活方式干预(如运动和睡眠)在内的多种潜在临床干预策略,为精准调节副交感神经功能、改善心力衰竭提供了新的理论基础和治疗思路。

该研究也提示心脏不仅是一个血泵器官,更是一个深度受神经和免疫调控的系统。副交感神经通过精密的“神经-免疫”对话机制,在心衰发生和进展中起着关键作用。心力衰竭的神经系统调控策略正从传统的“抑制交感”向“激活副交感”拓展,未来或将带来全新的治疗靶点和临床路径。

首都医科大学北京安贞医院心肺血管疾病研究所助理研究员李国旗、研究员张聪聪、李扬教授为论文共同第一作者。首都医科大学北京安贞医院李玉琳教授、广东医科大学心血管代谢病创新中心林灼锋教授、首都医科大学北京安贞医院李平教授为该论文的共同通讯作者。

论文链接:https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(25)00272-9

心力衰竭(HF)是一种因左心室负荷过重和重塑导致心脏无法满足循环需求的疾病,具有较高的发病率和死亡率。心力衰竭患者常表现为交感神经系统的慢性激活和副交感神经张力的减弱,尤其是迷走神经传出活动的下降。虽然交感神经过度活跃的机制及其临床干预手段(如β受体阻滞剂)已有较深入研究,但副交感神经功能的具体作用及其在心力衰竭中的机制尚不清楚,部分原因在于传统迷走神经刺激技术无法选择性激活迷走神经的传出纤维,限制了对副交感神经功能的精准研究。免疫系统,尤其是心脏巨噬细胞,在心力衰竭及其疾病进展中起关键作用。尽管交感神经对心脏及脾脏炎症的调控已有报道,副交感神经在调节心脏炎症和心力衰竭结局中的作用仍未被充分阐明。

图:通过光遗传学激活DVMN中的ChAT⁺神经元可抑制心力衰竭,其机制是通过α7nAChR–NRF2通路抑制CCRL2⁺巨噬细胞中的促炎功能

研究团队利用光遗传学方法选择性激活延髓背侧迷走运动核(DVMN)中ChAT+的神经元,有效提升了迷走神经活性,从而抑制心衰。该作用通过迷走末梢作用于心脏中CCRL2+非经典巨噬细胞的α7nAChR受体信号通路,抑制其促炎症、促纤维化和促凋亡的病理作用,从而抑制心衰形成,揭示了副交感神经-免疫轴在心力衰竭中的关键调控作用。

进一步,在临床心力衰竭患者中发现迷走神经神经活性显著下降,伴随血浆乙酰胆碱水平降低和心脏中ChAT+神经元减少。通过基因组关联分析,确认了CHRNA7基因(编码α7nAChR)与心力衰竭的相关性,并证明激活α7nAChR能有效抑制CCRL2+巨噬细胞的炎症反应。因此,作者提出了包括靶向神经调控、药物激动α7nAChR受体以及生活方式干预(如运动和睡眠)在内的多种潜在临床干预策略,为精准调节副交感神经功能、改善心力衰竭提供了新的理论基础和治疗思路。

该研究也提示心脏不仅是一个血泵器官,更是一个深度受神经和免疫调控的系统。副交感神经通过精密的“神经-免疫”对话机制,在心衰发生和进展中起着关键作用。心力衰竭的神经系统调控策略正从传统的“抑制交感”向“激活副交感”拓展,未来或将带来全新的治疗靶点和临床路径。

首都医科大学北京安贞医院心肺血管疾病研究所助理研究员李国旗、研究员张聪聪、李扬教授为论文共同第一作者。首都医科大学北京安贞医院李玉琳教授、广东医科大学心血管代谢病创新中心林灼锋教授、首都医科大学北京安贞医院李平教授为该论文的共同通讯作者。

论文链接:https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(25)00272-9